Tanah yang Pernah Menjadi Pusat Dunia

Ribuan tahun sebelum Kristus, di lembah Sungai Nil, berdirilah salah satu peradaban tertua di muka bumi: Kerajaan Kush. Bangsa ini, yang kemudian dikenal sebagai Nubia, menguasai perdagangan emas, gading, dan rempah dari Afrika Tengah ke Mesir. Bahkan pada abad ke-8 SM, raja Kush dari Napata—Piankhi—menaklukkan Mesir dan memerintah sebagai Firaun. Sudan bukan wilayah pinggiran. Ia adalah jantung peradaban kuno, tempat kuil-kuil megah seperti Meroë berdiri, di mana perempuan memimpin sebagai ratu perang, dan emas mengalir seperti air. Ketika peradaban Mesir runtuh, Sudan tetap berdiri—tangguh, mandiri, dan kaya.

Kolonialisme dan Pemisahan yang Menghancurkan

Pada abad ke-19, Eropa datang. Inggris dan Mesir menjajah Sudan sebagai “Sudan Anglo-Egyptian,” membagi wilayahnya demi kepentingan perdagangan dan kontrol Sungai Nil. Mereka membangun sistem administrasi yang memisahkan utara (Arab-Islam) dari selatan (Afrika non-Arab), menciptakan jurang sosial yang dalam. Pada 1956, Sudan merdeka—tapi kebebasan itu hanyalah ilusi. Elit utara, yang diuntungkan kolonialisme, mengambil kendali. Selatan—kaya sumber daya, kaya budaya—dipinggirkan. Pada 1983, perang saudara meletus: perang antara pemerintah Muslim-Arab di utara dan kelompok Kristen-animis di selatan. Selama 22 tahun, 2 juta orang tewas. Pada 2011, selatan memisahkan diri menjadi Sudan Selatan—dan dengannya pergi 75% cadangan minyak negara.

Sudan yang kaya menjadi negara miskin. Dan emas—yang selama ribuan tahun menjadi simbol kekuasaannya—kini menjadi satu-satunya harapan.

Emas sebagai Penyelamat dan Kutukan

Setelah kehilangan minyak, Sudan beralih ke emas. Di daratan gelap Darfur, di pegunungan Kordofan, ribuan penambang rakyat—bukan perusahaan asing—menggali emas dengan tangan telanjang. Pemerintah Omar al-Bashir, yang berkuasa selama 30 tahun, membiarkan eksploitasi ilegal ini terjadi. Ia membiarkan milisi, kelompok etnis, dan korporasi bayangan menguasai tambang—asal mereka membayar pajak ke istana. Emas mengalir ke Dubai, Istanbul, dan Beijing. Uangnya membiayai tentara, membangun istana, dan menyuap pejabat. Tapi rakyat tetap kelaparan.

Pada 2019, rakyat Sudan bangkit. Revolusi rakyat menggulingkan al-Bashir setelah puluhan tahun diktator. Jutaan orang, terutama perempuan, berbaris di jalanan Khartoum, menuntut demokrasi. Dunia berdecak kagum. Tapi kekuasaan tidak pergi. Militer mengambil alih. Dan di balik retorika “transisi demokrasi,” jaringan emas tetap berjalan.

Kudeta dan Perang yang Dibeli dengan Emas

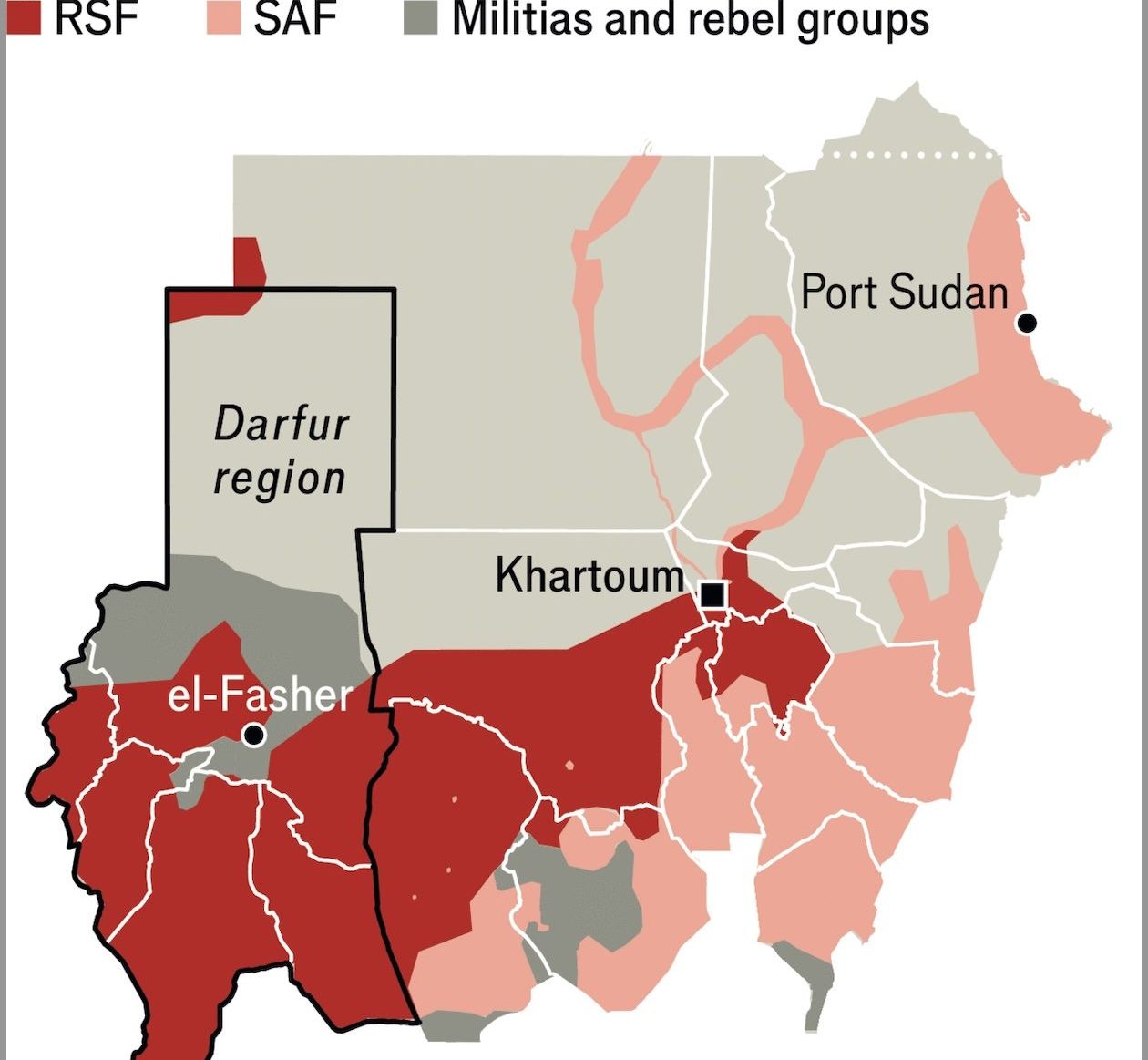

Pada April 2023, kekuatan militer yang selama ini bersaing diam-diam akhirnya meledak. Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala Tentara Sudan (SAF), dan Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), pimpinan Pasukan Pendukung Cepat (RSF)—mantan sekutu yang kini saling curiga—berperang untuk menguasai ibu kota.

Tapi ini bukan perang untuk kekuasaan. Ini adalah perang untuk tambang.

- SAF, yang mengendalikan pemerintahan pusat, punya akses ke bank sentral dan jalur ekspor resmi.

- RSF, yang berasal dari milisi Darfur, menguasai 80% tambang emas di barat—dan jaringan gelapnya mengirim emas ke pasar global.

Setiap peluru yang ditembakkan, setiap serangan udara, setiap kota yang dihancurkan—adalah upaya untuk menguasai jalur emas.

Di Darfur, anak-anak berusia 12 tahun digunakan sebagai penambang. Di Khartoum, rumah sakit dibom. Di El Fasher, ribuan warga terjebak tanpa makanan—sambil truk-truk emas keluar dari kota, dijaga oleh tentara bersenjata.

Perang Proksi Global dan Dunia yang Berpura-Pura Tidak Tahu

Dunia melihat Sudan sebagai “perang saudara.” Tapi di balik layar, ini adalah proxy war global.

- UEA dan Mesir mendukung SAF dengan drone dan senjata—mereka ingin mengendalikan Laut Merah dan mencegah pengaruh Turki dan Iran.

- Rusia, lewat kelompok Wagner, memasok senjata ke RSF—dengan imbalan akses ke tambang dan pangkalan militer strategis.

- China diam-diam membeli emas Sudan—untuk memenuhi kebutuhan baterai mobil listriknya.

- AS dan Uni Eropa mengutuk kekerasan, tapi tidak pernah menghentikan impor emas ilegal.

Lebih dari $1 miliar emas Sudan mengalir ke pasar global setiap tahun. Uang itu tidak membangun rumah sakit. Tidak membangun jalan. Tidak memberi makan anak-anak.

Uang itu membeli peluru.

Kebangkitan Afrika yang Tidak Ditunggu

Tapi di tengah kehancuran, sesuatu yang luar biasa terjadi.

Di kamp pengungsian, seorang gadis 16 tahun dari Darfur menulis di ponselnya:

“Mereka bilang kita miskin. Tapi kita punya emas. Kenapa kita tidak punya hak atasnya?”

Di universitas Khartoum yang hancur, mahasiswa membuat aplikasi untuk melacak asal emas yang dijual ke Dubai.

Di Nigeria, Ghana, dan Kongo, pemuda Afrika mulai berkata:

“Kalau Sudan bisa bangkit melawan eksploitasi, kenapa kita tidak?”

Ini bukan lagi soal Sudan. Ini soal Afrika yang bangkit dari bayang-bayang kolonialisme.

Sudan mengajarkan satu hal:

Kekayaan alam bukanlah kutukan—tapi kekuatan yang bisa diambil kembali.

Masa Depan yang Menanti

Pada Oktober 2025, RSF menerima usulan gencatan senjata kemanusiaan dari AS, Arab Saudi, dan UEA. Al-Burhan menolak.

Tapi bukan lagi soal siapa yang menang.

Rakyat Sudan sudah menang.

Mereka menang karena:

- Mereka tidak lagi diam.

- Mereka tidak lagi percaya pada janji asing.

- Mereka tahu: emas mereka bukan untuk dunia. Mereka milik mereka.

Sekarang, dunia dihadapkan pada pilihan:

- Terus membiarkan Afrika menjadi tambang yang dieksploitasi,

- Atau mendukung kedaulatan Afrika—di mana sumber daya dikendalikan oleh rakyat, bukan jenderal, bukan korporasi, bukan negara asing.

Sudan tidak hanya kehilangan kota-kotanya.

Ia kehilangan jutaan nyawa.

Tapi ia menemukan suara.

Dan suara itu, perlahan-lahan, akan bergema dari Dakar ke Nairobi, dari Kinshasa ke Maputo.

Sudan bukan akhir dari sebuah bangsa.

Ia adalah awal dari sebuah peradaban baru—Afrika yang bangkit, berdaulat, dan tidak lagi meminta izin.

Sebuah Pesan dari Tanah yang Berdarah

“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta keadilan.

Bukan karena kami kuat.

Karena kami tahu: emas kami lebih berharga dari semua janji dunia.”— Pesan dari seorang penambang emas di Darfur, 2025

Sudan telah berubah.

Bukan karena senjata.

Tapi karena kesadaran.

Dan dunia—yang selama ini menganggap Afrika sebagai korban—

harus belajar:

Bukan semua yang berdarah adalah lemah.

Ada yang berdarah… lalu bangkit.

Tinggalkan Balasan